Magalie Delobelle : “Transmettre la passion d’un livre à un éditeur, un interlocuteur, qui va avoir envie de le lire aussi : c’est ça le métier d’agent.”

Le métier d’agent littéraire est de ceux qui éveillent un certain nombre de fantasmes. Au cours d’un parcours varié et international, Magalie a décidé de créer sa propre agence : SFSG agency. Désormais, elle accompagne des auteurs, parmi eux David Diop, Benoît Coquil ou encore Adeline Fleury. Mais aussi des maisons d’édition telles que les éditions du Panseur, Intervalles ou L’Antilope pour les droits étrangers. Discuter avec elle était la parfaite occasion de faire le point notamment sur le rôle d’un agent

Comment avez-vous commencé à travailler dans le milieu du livre ? Qu’est-ce qui vous y a menée ?

J’ai passé un bac scientifique, mais j’avais des envies littéraires, j’aimais beaucoup l’Histoire aussi. Après deux ans en classe prépa, j’ai fait un master d’Histoire, travaillant sur les manuscrits arabes à la Bibliothèque nationale de France. C’était super, mais j’étais amie avec une jeune femme qui, à 35 ans, finissait juste sa thèse. À l’époque, je devais avoir 22 ans et je trouvais ça fou et décourageant. Il y avait la passion, mais je n’avais pas en moi la patience pour une carrière universitaire. J’ai eu envie de faire des stages dans l’édition, pour m’ouvrir un peu, voir ce que je pouvais faire d’autre d’un peu plus dynamique, voir plus de monde que ce que je voyais à la BnF au quotidien. J’ai fait un premier stage, un peu un "stage photocopie", qui était très sympa, mais pas très épanouissant. Et au deuxième stage, je rencontre Brigitte Bouchard, une éditrice québécoise, qui me dit en décembre : "Si tu peux être le 3 janvier à Montréal : banco !". Et sur un coup de tête, je suis partie. Ça devait être pour six mois et je suis restée plus de quatre ans. Ça a vraiment été le tournant pour moi. J’ai fini mon diplôme à distance et suis restée à Montréal, mon stage aux éditions Les Allusifs, qui est une super maison de littérature étrangère, ayant changé de propriétaire depuis, est devenu mon premier emploi. On était une toute petite équipe, donc j’ai beaucoup appris.

Cela a donc représenté pour vous une formation en accéléré concernant les métiers de l’édition…

Et à l’anglo-saxonne, car la façon de faire de Brigitte Bouchard - et pour ça je la remercie encore -, c’était si tu y arrives, on continue, plus tu es capable, plus je t’ouvre des portes. Elle m’a toujours encouragée à faire plus. J’ai très vite été en charge de la production de la maison, j’avais moi-même des stagiaires. J’ai adoré ça ! Et c’est vraiment le genre d’aventure qui ne serait pas arrivée en France.

J’ai eu la chance d’entrer dans une petite maison où l’on voit tout, puisque tout se passe dans le même bureau.

C’est-à-dire que très vite j’ai assisté à tout ce qui se passait du choix du manuscrit au BAT (bon à tirer, ndr), ensuite la diffusion. J’étais témoin de tous les coups de fils aux imprimeurs. La fabrication, la production, on faisait une douzaine de titres par an principalement en littérature étrangère, donc il y avait aussi le rapport avec les traducteurs, les relectures, les avis sur les manuscrits, assister l’éditrice dans tout, y compris le suivi des droits étrangers.

Quand je discute avec des jeunes aspirants à travailler dans l’édition, je leur conseille souvent de faire un stage dans une grosse structure, une belle maison d’édition (Grasset, Gallimard, Seuil), et d’avoir aussi une expérience dans une petite structure pour mettre la main à la pâte.

J’ai vraiment bénéficié de l’énergie du monde du travail à l’anglo-saxonne. En France, il y a des stages qui se transforment en emplois, mais c’est quand même plus rare. Et les plus jeunes restent longtemps "assistants de", on a du mal à avoir des postes à responsabilité. Alors que là ce n’était pas le cas.

Votre parcours vous a toutefois amenée à quitter le Québec…

Au bout de quatre ou cinq ans, j’avais un peu envie de quitter le Québec pour des raisons personnelles. Mon compagnon a trouvé un poste en Norvège et il me semblait que c’était à mon tour de partir pour l’accompagner dans son projet professionnel. Les premiers temps, je faisais tout ce que je pouvais à distance. Donc je me suis occupée à 100% des droits étrangers. On avait un catalogue magnifique : Horacio Castellanos Moya, un auteur sud-américain génial, Bolaño, Heloneida Studart, une Brésilienne incroyable. Puis comme j’étais en Europe, je pouvais faire les foires plus facilement. Et en peu de temps, les droits étrangers ont explosé. J’ai aussi consacré du temps à animer la page Facebook, Les Allusifs a été une des premières maisons à atteindre les 5.000 abonnés. Ça paraît peu, mais à l’époque, au début des années 2010, c’était beaucoup !

Puis la maison d’édition a été rachetée et donc j’ai arrêté. À ce moment-là, j’ai cherché du travail en France, je n’avais pas 30 ans. Et on ne m’a proposé que des postes d’assistante, avec des salaires rendant difficile de redémarrer à Paris ; ce n’était pas une vie qui me faisait envie. Les femmes de ma génération ont mis du temps à avoir des postes à responsabilité. Je vais avoir 40 ans cette année et ça fait cinq ans seulement que mes copines ont des super postes. J’avais envie de faire des choses et je craignais d’être frustrée. Donc je suis retournée en Norvège et j’ai créé l’agence SO FAR SO GOOD en 2014.

Pourquoi vous être lancée dans ce projet à ce moment-là ?

J’ai créé l’agence pour deux raisons. Les Allusifs s’arrêtaient et j’avais des auteurs qui me sollicitaient. Puis j’avais un réseau que j’avais créé au fur et à mesure à l’étranger ; je commençais à avoir pas mal de demandes. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas ?

L’avantage de l’agence est qu’elle me suit où je vais. C’est une invitation au voyage.

J’habitais à Trondheim, au nord de la Norvège. Je me suis réellement imprégnée de la culture nordique. C’était magique. Être immergée dans ce pays m’a permis de faire pleins de rencontres, entre autres avec des éditeurs. Au début de l’agence, j’avais pas mal de boulots sur le côté, notamment pour un typographe norvégien. L’agence, je l’ai vraiment créée avec l’inspiration, le calme et l’efficacité nordique, et un peu avec la folie québécoise où tout est impossible. J’étais lectrice, je faisais des remplacements de congés maternité aussi, j’ai par exemple travaillé chez Zulma, parce que l’agence ne me rémunérait pas à l’époque. J’avais à peine de quoi financer les foires, la production des catalogues, le design.

Quand votre activité est-elle devenue rentable ?

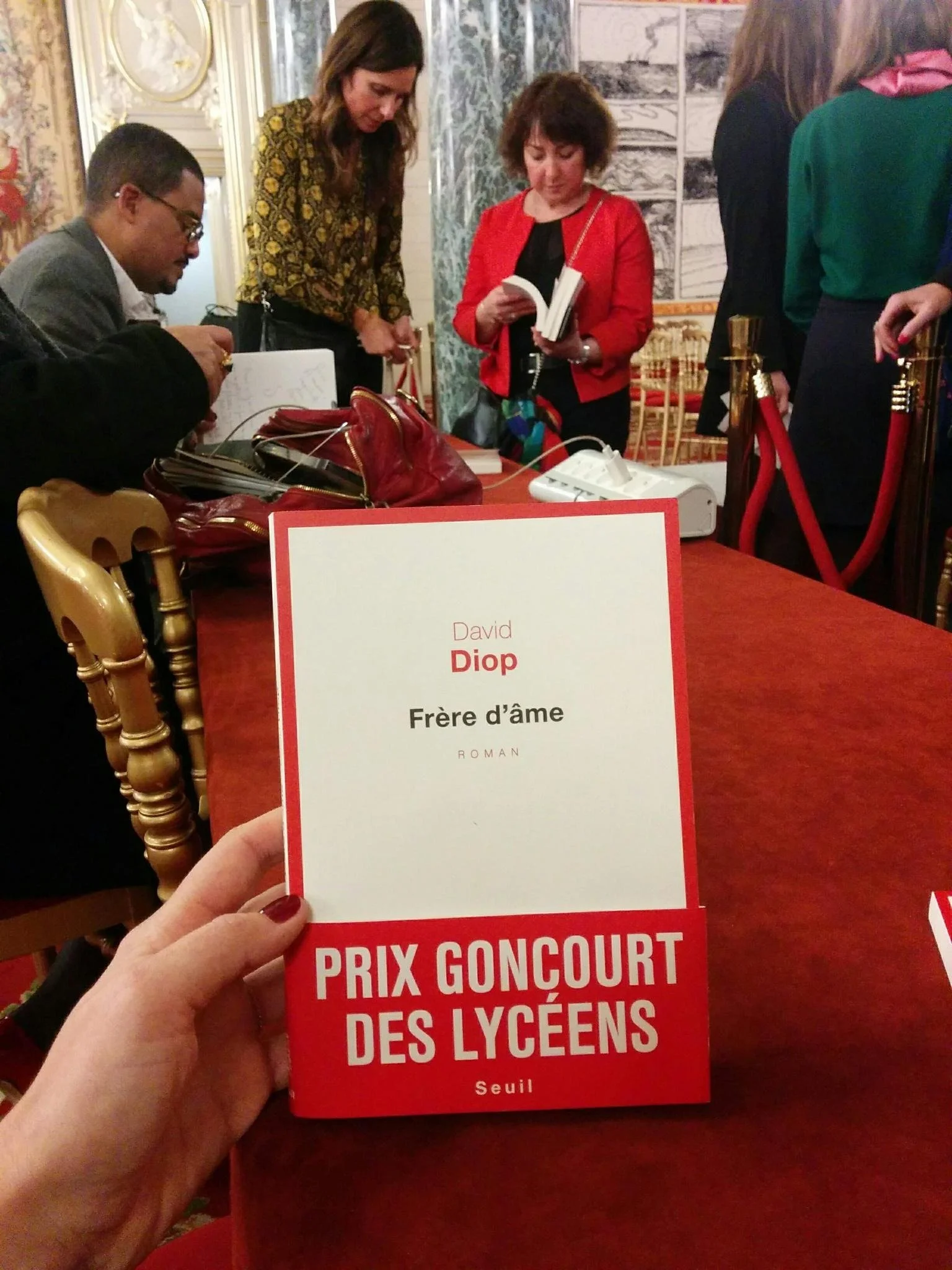

Ça a été avec le succès David Diop (avec la publication de Frère d’âme au Seuil, ndr), en 2018-2019. En ayant un livre qui rapporte suffisamment à son auteur, et par ricochet à l’agence, ça m’a libérée pour me consacrer tout le temps à l’agence et vivre de mon activité.

Donc un livre peut faire toute la différence. Qu’est-ce qui fait qu’avant il était difficile d’en vivre ?

Même aujourd’hui, je peux vous donner la grande raison : un agent fonctionne avec une commission sur les droits d’auteur générés par les projets soutenus. Et actuellement, des auteurs qui vivent de leur plume, il y en a peu. En tant qu’agent la commission est entre 10 et 20% du droit d’auteur. Donc c’est difficile, même si on multiplie les auteurs et les projets. Les petites sommes s’additionnent. C’est comme dans une maison d’édition : on fait un pari. L’idéal, c’est que tous les ans et demi, un titre marche fort, comme dans une grosse structure, ce qui libère un peu de l’air. Mais David, ça a vraiment été une comète. Et puis ça continue, il y a toujours des retombées autour de lui.

Et puis après c’est devenu naturellement plus facile au bout de quatre à cinq ans. Je prends souvent cet exemple, mais au début, pour faire mes plannings aux foires, je sollicitais par mail, je relançais plusieurs fois chaque éditeur. Et maintenant, je reçois des demandes. Je pense que les choses prennent juste du temps à s’installer, en fait. C’est normal et au fur et à mesure des collaborations, du travail fait, de la confiance prise par les éditeurs de ce qu’on leur envoie, comment on leur envoie.

Je vois souvent le travail comme ça, sur le long terme : créer des relations qui vont durer, c’est ça qui m’intéresse.

Pensez-vous que la nature même du métier d’agent ait pu éveiller une certaine méfiance, rendant plus difficiles les occasions de s’imposer ?

Je ne trouve pas que ça soit forcément difficile de s’imposer ou qu’on souffre d’une certaine image. On peut faire un peu l’historique des agents en France : il y avait des anciennes agences, qui étaient très peu nombreuses, elles devaient être cinq. Elles faisaient surtout des droits étrangers, vendaient des titres américains en France et vice et versa. Ensuite, il y a eu l’agence de Pierre Astier et Laure Pécher. Moi je fais partie de la deuxième génération, je suis une "des vieilles" de la 2e génération ! On était peut-être une dizaine à créer une agence en même temps et on s’est retrouvés à être seulement une trentaine d’agents sur toute la France pendant un moment. Post-Covid, il y a beaucoup d’éditeurs ou de gens du livre qui se sont mis en freelance, en conséquence, aujourd’hui nous sommes plus nombreux. Pierre Astier est très militant, mais je pense qu’il a essuyé les pots cassés aussi. Moi je n’ai pas trop le sentiment que ça a été difficile à ce point. Je ne dis pas non plus que c’est facile, dans la mesure où il y a toujours des éditeurs qui ont des réactions infiniment étranges, se sentant un peu menacés, ce que j’ai du mal à comprendre. Mais c’est à la marge. Si c’est le cas, on ne travaille pas ensemble. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Avec la majorité des éditeurs, c’est fluide et constructif.

Mon agence a la spécificité de représenter des auteurs en direct et aussi des maisons d’édition indépendantes à l’étranger. Cette double casquette rend les choses plus douces aussi.

Quel est votre créneau ? Travaillez-vous plus spécifiquement avec certaines zones géographiques, par exemple ?

Je travaille partout dans le monde, mais je travaille peu de titres. C’est-à-dire que je vais défendre une vingtaine d’auteurs, et peu de clients aussi, souvent des éditeurs qui soutiennent un nombre réduit de nouveautés. Dans mes démarches de prospection, je suis la reine des cercles concentriques : je commence par quelques pays et puis j’élargis. On sait que globalement il est rare qu’un éditeur portugais aille acheter un livre que personne n’a acheté. Après, il y a des effets boule de neige, c’est sûr que si on vend les droits en anglais, on va sans doute aussi les vendre en Scandinavie et en Allemagne.

Je suis plutôt littéraire comme agent, et j’essaie toujours d’être sur ce point tangent entre le style et l’histoire. Défendre des livres de conteurs, bien écrits, c’est vraiment mon créneau. Et je dirais, de par mes goûts et mon expérience, j’ai toujours été plutôt attirée par la littérature étrangère.

Les auteurs de l’agence, même pour les Français, ont quelque chose à dire sur l’identité ou sur la différence.

Pour avoir vécu cinq ans en Norvège, je n’étais jamais vraiment norvégienne et en même temps, en rentrant en France, je me sentais aussi un peu décalée. Et ça m’intéressait. Les cas aussi des enfants nés d’un père d’une nationalité, d’une mère d’une autre nationalité, qui sont nés et grandissent dans un troisième pays. Qui on est dans ce monde où l’on a le luxe de pouvoir vivre par choix dans la plupart des pays ou l’on se doit de vivre par nécessité dans un pays ou un autre, c’est vraiment un sujet qui m’attire.

Si le sujet/la thématique/le propos vous parlent, c’est aussi une manière de mieux le défendre, j’imagine…

Je ne suis pas bonne si le livre ne me plaît pas, c’est vraiment la passion que j’ai besoin de transmettre. Je reçois énormément de manuscrits en ce moment, c’est suprenant. Jusque là, je devais être à cinq par semaine, ce qui était déjà pas mal. Et là, je crois que je suis à trois ou quatre par jour.

Mais d’instinct, je sais qu’un livre que je vais avoir envie de défendre, c’est quand en cours de lecture, j’ai envie d’en parler.

C’est le déclic, le moment où je sens que c’est bon. Parce que c’est finalement ça le métier d’agent : transmettre la passion d’un livre à un éditeur, un interlocuteur, qui va avoir envie de le lire aussi.

Qui a été votre premier client ? Comment les dénichez-vous d’ailleurs, ces auteurs et maisons d’édition qui intègrent votre agence ? Vous avez bien quelques anecdotes à partager !

Chaque auteur, chaque maison a son histoire. Le premier auteur de la maison, ça a été Nicolas Deleau (auteur notamment de Les Rois d’ailleurs, publié chez Rivages en 2012 et Des rêves à tenir aux éditions Grasset, ndr). Quatre ans avant, il avait envoyé aux Allusifs un manuscrit qui m’avait plu. Quand j’ai quitté la maison, j’ai gardé la photocopie de la page du manuscrit avec ses coordonnées. Quand j’ai monté mon agence, je me suis demandé quel était mon auteur rêvé et j’ai pensé à lui. Et donc un soir, je n’en menais pas large, mais je lui ai envoyé un message afin de lui proposer mes services. Il m’a répondu tout de suite et ça a été le début de l’aventure.

Pour David Diop, je venais de m’installer à Pau et j’avais envoyé un message à l’université et à beaucoup de professeurs pour leur expliquer mon métier, leur dire que j’étais disponible pour des TD et pour discuter. Le seul à me répondre, c’est David. Il me dit être professeur de littérature du XVIIIe siècle, mais qu’il mène un module sur les métiers de l’édition, qu’il aimerait que je vienne présenter mon travail à ses élèves. On avait rendez-vous le lendemain du Salon du livre de Paris, j’étais fatiguée et puis je me suis dit que j’allais quand même prendre 1h30 pour aller discuter avec les élèves, et c’était vraiment un super moment. David ne me dit rien, mais m’envoie quelques mois plus tard son manuscrit, m’expliquant qu’il ne l’avait fait lire à personne en dehors de sa femme. Il me décrit quelque chose de très historique, sur des tirailleurs sénégalais, qui ne me donnait pas une envie irrépressible de le lire. Mais David m’avait beaucoup plu, je l’avais trouvé très sympa. Et j’ai honte de le dire, mais j’ai mis trois mois à lire son manuscrit ! Sur le moment, je n’avais pas le temps. Et puis finalement, je le lis dans le train, j’aime bien lire dans les trains ! Je m’étais pris deux manuscrits, le premier n’était pas incroyable. Et puis 15 minutes avant d’arriver à destination, j’entame celui de David. Et là, la claque. Parce que je le sens dès le premier paragraphe, qui me scotche. J’arrive et je file tout de suite m’isoler pour finir le manuscrit. J’avais peur d’avoir raté le coche, ce texte était trop bon pour que personne ne s’y soit intéressé. J’appelle David qui me dit qu’il n’avait envoyé à personne d’autre en attendant mon retour ! Tout est allé très vite ensuite : on a signé un mardi, le vendredi on avait huit offres d’éditeurs…

Je pense à Élise Costa aussi. C’est quelqu’un que je suivais sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. Elle fait un podcast qui s’appelle Fenêtre sur cour, pour Arte. J’écoute beaucoup de podcasts, en particulier ceux sur les faits divers, c’est mon petit péché mignon ! Élise, c’est moi qui l’avais sollicitée, il y a des années, pour lui dire que si elle avait un jour envie d’écrire, je serais ravie de l’accompagner. Et là, elle me dit : "Un agent ? Mais je ne suis pas Houellebecq !". Et puis, elle me rappelle trois ans plus tard, en me disant qu’elle a un projet, pour savoir si on peut travailler ensemble.

D’autres auteurs m’envoient des manuscrits, certains me sont recommandés, même par des éditeurs, des gens qui ne peuvent pas les accompagner pour des tas de raisons. Et pour les éditeurs c’est un peu pareil : sur un livre pour lequel on a travaillé, une rencontre. Et puis, ce sont souvent des auteurs par mes auteurs. Je pense à Yamen Manai (auteur de Bel Abîme, publié aux éditions elyzad, ndr) par exemple, qui est un auteur franco-tunisien, que j’adorais, qui a rencontré David Diop autour d’un dîner. Et David lui a dit de m’appeler. Donc ça part de faisceaux différents. J’aime garder ce rapport très humain.

Avoir peu de clients permet de maintenir ce lien aussi…

On en parlait entre agents et c’est ce qu’on se disait : entre 20 et 25 auteurs par agent, c’est bien. Après, c’est compliqué. Ce qui est chouette, c’est que tous les auteurs ne sont pas au même rythme. Quand certains sont en train de faire paraître un titre, d’autres commencent un autre projet, alors que d’autres encore sont en train de faire une pause. Le rythme est donc variable, mais au-delà de 30 auteurs, je pense que ça devient difficile à gérer. En janvier, j’ai reçu quatre manuscrits de mes auteurs. Ça me fait sourire. Ils se disent, allez hop c’est la fin de l’année, j’envoie. David Diop m’avait envoyé son troisième roman le 31 décembre avec ses vœux de bonne année !

Concrètement, que faites-vous ? Que leur apportez-vous ?

Ma vision d’être agent c’est d’apporter à l’auteur ce dont il a besoin au moment T. Ce qui diffère pour chaque auteur. Certains ont besoin de retravailler leur texte, d’autres ont des textes nickel ; certains ont besoin de soutien moral, d’autres non ; certains doivent trouver un éditeur, d’autres en ont déjà un, mais ont besoin d’une personne en plus pour faire poids dans l’équipe. Une de mes autrices par exemple ne se sentait pas très à l’aise pour parler avec son éditeur. Certains auteurs ont des grandes carrières professionnelles, mais quand il s’agit de leur travail d’auteur, ils ne se sentent pas légitimes. Donc ils vont être très intimidés pas leur éditeur et ne vont pas oser demander ce qui compte pour eux par exemple.

Vous représentez ainsi une sorte d’intermédiaire dans la relation entre l’auteur et l’éditeur ?

Pour moi, être agent, c’est vraiment faire équipe auteur-éditeur-agent. Je m’adapte à la place qui est à prendre, je ne fais pas la même chose pour tous mes auteurs.

Mon but, c’est que mon auteur réussisse, se sente bien et que son livre marche.

Donc je me mets là où il y a besoin et s’il n’y a pas besoin, je me mets en retrait. Pour un même auteur, d’un projet à l’autre, mon rôle peut évoluer.

Ça peut être des choses toutes bêtes, mais c’est quand même difficile pour un auteur d’appeler pour dire qu’on n’a pas de presse et qu’on ne comprend pas pourquoi. Là où l’éditeur ne va pas pouvoir être d’une franchise parfois blessante envers l’auteur, il peut se permettre de l’être avec moi. Et de mon côté, je peux filtrer ou non en fonction de leur personnalité. Même si j’essaie d’être toujours 100% honnête. Mais moi c’est mon métier de relancer l’éditeur, de lui demander où en sont les chiffres, une donnée que les auteurs se sentent aussi parfois gênés de demander. Parce que se prendre le chiffre dans la tête, ce n’est pas toujours aisé !

Et puis aussi avoir un agent littéraire, c’est avoir un avis professionnel : quand on vous dit "mise en place à 3.500 exemplaires", pour la plupart des auteurs cela n’évoque pas grand chose, alors que je me rends compte de ce que ça représente.

Faire équipe, c’est aussi être une deuxième voix pour l’éditeur. Ça peut arriver sur la question d’un auteur qui veut absolument une rentrée littéraire, par exemple. L’éditeur ne le sent pas pour diverses raisons. J’ai souvent le même instinct, parce que la rentrée, ça peut être un sacré rouleau compresseur et que le livre pourrait être mieux défendu à un autre moment de l’année. L’auteur, en l’entendant de son éditeur et de son agent, va aussi mieux comprendre la situation. Sachant que moi je n’ai pas à me préoccuper du catalogue ou des autres auteurs à placer de la maison d’édition, je ne me préoccupe que de ce qui sera le plus pertinent pour mon auteur. D’un autre coté, pour Benoît Coquil par exemple (Petites choses, publié chez Rivages, ndr), je me suis vraiment battue pour une rentrée littéraire. Parce que je savais que son roman avait vraiment des ingrédients qui sont rares pour pouvoir se distinguer au moment de la rentrée littéraire.

Mais je tiens tout de même à ajouter que tous les auteurs n’ont pas besoin d’agent, certains sont excellents pour parler de leur texte, gérer leur comptabilité. Certains prennent un agent parce qu’ils n’ont pas assez de temps. Nous ne sommes pas dans une situation comparable au Royaume-Uni ou aux États-Unis où il est obligatoire de prendre un agent pour se faire publier.

Vous vous occupez également de la vente de droits étrangers. Dans quelle mesure la littérature française suscite-t-elle l’intérêt des éditeurs en dehors de l’Hexagone ?

On est extrêmement chanceux en France ! On a beau être un tout petit pays, on fait partie des cultures très présentes. On intéresse les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Américains et anglo-saxons à plus petit niveau. C’est un plaisir. On fait rêver avec nos auteurs et nos livres français. Et on a la chance d’avoir une langue qui est encore parlée à travers le monde. Il y a beaucoup d’éditeurs italiens qui parlent français par exemple, des Scandinaves, des Américains aussi.

Depuis le Covid, je remarque tout de même que le marché international est plus frileux.

Les éditeurs ont arrêté d’acheter pendant un moment, déjà pour écouler ce qu’ils avaient déjà acheté, parce qu’il y avait eu aussi une frénésie d’achats. Et il s’est passé partout dans le monde ce qui s’est passé en France : les éditeurs publient moins. Donc ils sont moins audacieux et plus resserrés.

Et puis il y a les coûts. Quand un éditeur fait une offre, on peut rebondir, faire des enchères. Mais si l’éditeur ne veut pas qu’on le fasse, il va faire ce qu’on appelle une "préemp", ça veut dire qu’il nous fait une offre qu’il met sur la table sur laquelle personne ne pourra surenchérir si jamais on l’accepte. Avant, les "préemp", on n’était jamais en-dessous de 10.000 euros. Cette année, j’en ai eu à 5.000. Il y a toujours un intérêt, un peu moins d’offres, mais ce sont surtout le montant des avances qui ont baissé.

En droits étrangers, je trouve que désormais ça se concentre beaucoup sur les best-sellers, ce que je regrette, évidemment. On a une demande de chiffres que l’on n’avait pas avant. C’est-à-dire qu’en-dessous de 10.000 exemplaires vendus en France, les éditeurs ne regardent pas. Et je trouve que c’est une erreur, vraiment, parce qu’il y en a eu des cas prouvant que ce n’était pas forcément un bon calcul. Je pense par exemple à l’autrice islandaise Auður Ava Ólafsdóttir, chez Zulma. Ses romans ont fait un boom énorme en France, qui s’est ensuite répercuté ailleurs dans le monde. Le phénomène inverse arrive aussi : un titre qui a moyennement pris en France explose dans un autre pays.

Je trouve que pour la réussite d’un livre, il y a le talent de l’auteur, la beauté du texte, mais il y a aussi une question d’alignement d’étoiles. La sortie, le contexte global mondial, il faut qu’il y ait une couverture canon, un journaliste qui s’en éprenne…

Oser faire un pari s’avère ainsi parfois un choix gagnant ?

Il faut de l’audace ! Comme je défends des catalogues de petits éditeurs indépendants, qui sont des petites structures moins visibles, je n’ai pas forcément les chiffres de vente des machines à best-sellers de l’édition. Et je trouve ça intéressant de montrer aux éditeurs qu’eux peuvent en faire quelque chose. On a un gros éditeur italien qui vient de nous acheter les droits d’un livre du Panseur et je pense qu’il peut en faire quelque chose, je sens que ce livre a vraiment un potentiel. Et c’est un livre qui a bien marché en France, il s’est vendu à plus de 10.000 exemplaires, il sort en poche chez Folio. J’avais les cartouches !

Un petit rien fait parfois qu’un livre plus qu’un autre parle à un éditeur en particulier. Et c’est à moi de trouver de quoi faire cette étincelle.

Qu’attendez-vous d’un texte littéraire ?

J’aime quand il y a un univers fort, être dans une bulle. C’est ce qui fait que je suis très sensible au sensoriel : aux odeurs, aux sons, au toucher même.

J’ai vraiment besoin de ça dans un livre, de partir, de voyager, de parler de petites choses.

Je trouvais cette magie chez Benoît Coquil en lisant son manuscrit, j’étais complètement avec lui, ses personnages, emportée par son rythme. Son dernier roman se passe à New York, au Mexique, on voyage avec ses personnages, on est englobé dans l’histoire. C’est vraiment ce côté bulle, conteur qui fait la différence. C’est pour ça aussi je crois que je ne lis pas de polar : j’ai envie d’univers positifs. Et puis je suis assez littéraire : j’ai besoin qu’il y ait l’histoire, mais aussi la forme, que ce soit aussi brillant, ces livres qu’on ne peut pas lâcher. Pour finir avec l’exemple de Petites choses de Benoît Coquil, que j’ai trouvé aussi singulier que riche, il y a un style différent, qui me met en joie. Ce roman je l’ai lu 17 fois peut-être, et à chaque fois que je le referme, je me sens bien, pleine d’énergie !

Dans les derniers titres que vous ayez lus, lesquels avez-vous préférés ?

J’ai beaucoup aimé Le dernier des siens de Sibylle Grimbert (publié chez Anne Carrière, ndr), que j’avais découvert grâce à un cercle de lecteurs de ma bibliothèque.

J’ai très peu de temps pour lire d’autres livres que ceux de l’agence même si je me fixe la lecture d’un livre hors agence par mois minimum… Et pendant les vacances, j’essaie de limiter les lectures en lien avec l’agence !

Mais donc encore un livre que je défends, un premier roman singulier : Une si moderne solitude, aux éditions du Panseur, de Léna Pontgélard. L’histoire est celle d’un couple qui fait face au deuil périnatal, Léon et Marie vont complètement dérailler à deux ; c’est très étrange. J’aime aussi beaucoup les romans bizarres ! Et là ça m’a fait penser à Stine Pilgaard, une autrice danoise que j’aime énormément (Le pays des phrases courtes et Les monologues d’un hippocampe, publiés par Le Bruit du monde, ndr) et à ses personnages décalés.

Et un des auteurs que je préfère, c’est un Norvégien, Johan Harstad que j’avais découvert avec son roman Buzz Aldrin : Mais où donc es-tu passé ? publié chez Gaïa, il y a très longtemps dans la collection avec le joli papier rose. Ça se passe aux îles Féroé, c’est un vrai roman d’atmosphère, avec un gars bizarre qui déambule. On ne comprend pas toujours tout, mais c’est le genre de roman que j’aime.

D’ailleurs, dans le côté nordique, j’aime ces caractères un peu étranges, cette espèce de magie sous-jacente. On accepte la bizarrerie et on saute dans la bulle avec eux.

J’ai un titre qui vient de paraître à l’agence : le texte d’Adeline Fleury, Le ciel en sa fureur aux éditions de l’Observatoire. Sur ce livre, Adeline a travaillé sur les contes et les croyances du Cotentin. Elle avait envoyé un manuscrit, j’ai lu les premières pages sur téléphone - ce que je ne fais jamais ! - et j’ai tout lu, tant c’est un page-turner, il touche à ce côté étrange aussi.

Est-ce qu’il y a un ou des titres que vous offrez régulièrement ?

Frère d’âme de David Diop, une évidence. Un roman court, incantatoire. Il y a tout : le fond, la forme, la poésie. Et puis c’est un livre qui retourne les entrailles. Il touche toutes les générations, même et surtout les plus jeunes lecteurs ! C’est une très belle histoire d’amitié entre deux jeunes tirailleurs sénégalais. Au premier salon du Livre de Paris durant lequel David Diop a signé des exemplaires, en voyant que dans la file il y avait aussi des adolescents qui venaient faire dédicacer le livre, ça m’a énormément émue. Toucher les jeunes, leur offrir cette rencontre avec la littérature contemporaine, c’est un des plus beaux accomplissements.

Autre livre que j’ai souvent offert : Epépé de Ferenc Karinthy, un bijou inclassable, réédité dans la collection poche des éditions Zulma - qui au passage recèle de merveilles. Epépé est absurde, riche, drôle, impossible de ne pas avoir envie de partager chaque paragraphe en cours de lecture.

Et pour finir sur une touche peu attendue, j’ai une passion pour les textes de l'écrivain tchèque Karel Čapek. Aux prochaines vacances si vous ne l’avez pas encore lu, foncez sur La Guerre des salamandres, écrit dans les années 30, en français une des éditions récentes est chez Cambourakis. Impossible de ressortir indifférent à cette lecture.

J’offre aussi des livres écrits par des femmes, Goliarda Sapienza en tête avec L’Art de la joie, que j’ai découverte grâce à mon autrice italienne Chiara Mezzalama, mais si je commence, je n’arrête plus les recommandations !