Delphine Valentin : “C’est toujours la langue, la voix et le rapport singulier au monde qu’un auteur propose qui font la puissance d’un texte.”

Alors que la littérature étrangère traverse une crise, Delphine Valentin, éditrice de littérature étrangère chez Rivages et traductrice, se retrouve face à un défi exaltant : œuvrer à proposer un catalogue varié dans ce domaine, pour les éditions Rivages. Rencontre avec une éditrice passionnée par sa nouvelle mission

Depuis combien de temps êtes-vous éditrice ?

J’ai commencé juste avant le Covid, en décembre 2019. Il y a 20 ans, j’avais déjà travaillé pour des maisons d’édition, notamment Christian Bourgois. Je faisais tout ce que font les “petites mains” indispensables dans les maisons d’édition. Mais j’avais ce fantasme de l’éditeur qui travaille uniquement sur les textes… Alors je me suis mise en freelance pour faire de la correction, de la relecture de traduction, de l’editing, tout ce qu’on peut faire sur les textes. J’ai travaillé pour de nombreuses maisons, dont Denoël, Actes Sud, Rivages, Le Seuil et L’Olivier. Tout ça m’a menée à la traduction, à laquelle je me suis consacrée pendant 15 ans.

Puis les éditions Rivages m’ont appelée pour me proposer d’intégrer l’équipe de la collection de littérature étrangère, de créer un binôme avec Myriam Anderson. Et là, j’ai découvert le véritable travail d’éditeur, qui va de choisir le texte jusqu’à l’accompagner le plus longtemps possible jusqu’aux lecteurs. L’implication est très différente, quand il s’agit de défendre une collection, une ligne éditoriale cohérente.

En tant qu’éditrice, vous êtes désormais amenée à faire des choix de textes à publier pour Rivages. Comment procédez-vous pour les sélectionner ?

Un éditeur de littérature française travaille en amont avec l’auteur, il participe au processus de création. En littérature traduite, on juge sur pièce puisqu’on reçoit des textes déjà publiés, ou qui vont l’être, et qui ont un éditeur étranger. On reçoit énormément de propositions d’agents. C’était très courant depuis longtemps dans le domaine anglo-saxon, ça s’est développé pour toutes les langues, tous les territoires, y compris espagnol et latino, qui m’intéressent beaucoup. J’essaye aussi d’être en relation avec des maisons d’éditions d’autres pays, dont les publications font écho aux nôtres.

Et puis, évidemment, il y a les traducteurs… Les agents ont des enjeux, des textes qu’ils font circuler auprès de tous les éditeurs, qu’on voit tous passer. Si on veut prendre des chemins de traverse, c’est important d’écouter les traducteurs, qui mènent ce travail de recherche avec passion et un regard plus personnel.

L’Attrapeur d’oiseaux, du Brésilien Pedro Cesarino, par exemple, c’est Hélène Melo, la traductrice, qui me l’a proposé. Sa présentation m’a tout de suite donné envie, parce que ça mélangeait anthropologie et littérature. Je venais de lire Amazonia de Patrick Deville et Croire aux fauves de Nastassja Martin. C’est comme si la proposition d’Hélène arrivait pile au bon moment. Parfois, il faut suivre les faisceaux de signes et de coïncidences. Et là, ça m’a paru évident. J’ai lu la presse, vu un morceau de traduction en anglais. Quand je n'ai pas accès à la langue originale, je demande deux ou trois avis de lecture avant de me lancer. Parce qu’on peut me parler très justement d’un livre, mais qui au bout du compte ne va pas me faire le même effet. Pour pouvoir publier des livres de toutes les langues, il faut créer des liens forts avec les traducteurs qui peuvent nous conseiller.

Et enfin il y a le travail d’enquête qu’on peut mener soi-même, en allant d’une revue à une autre, de blog en blog, le nez au vent. C’est une voie particulièrement exaltante, tout à fait praticable les nuits d’insomnie.

Comment définiriez-vous le catalogue de littérature étrangère de chez Rivages ? Quelles sont ses caractéristiques ?

Historiquement, c’est un catalogue qui a découvert et accueilli de très grands noms, parmi lesquels Javier Marías, Erri de Luca, Alice Munro, Lorrie Moore, Annie Proulx, David Lodge, Rafael Chirbes, etc. C’est une collection très prestigieuse. Aujourd’hui, on est à un moment où de grands compagnonnages arrivent à leur terme, pour différentes raisons. Nous publions par exemple en ce mois d’octobre le dernier tome de l’autobiographie de David Lodge, qui signe sûrement la conclusion de toute son œuvre. C’est donc un moment à la fois délicat et excitant, où il faut renouveler le catalogue et tenter de dénicher les grands noms de demain. Avec l’idée qui nous tient à cœur de réouvrir la maison au maximum de territoires linguistiques.

Donc c’est un beau défi auquel vous êtes confrontée, parce que vous êtes à un tournant…

Oui, un défi d’autant plus grand que, comme vous avez dû le voir, le lire et l’entendre, la littérature étrangère souffre un peu en ce moment d’une baisse du nombre de lecteurs. Et le travail de découverte est encore plus ardu. Instaurer le premier roman d’un auteur étranger, commercialement, c’est vraiment un défi, une vraie course d’obstacles.

Comment est-ce que vous analysez cette baisse du nombre de lecteurs en littérature étrangère ?

Je ne veux pas croire qu’il y ait une baisse d’intérêt pour l’autre, pour l’étranger et pour des univers différents. Je me souviens que quand j’étais en fac de lettres, on étudiait la littérature française, mais ce dont on parlait entre nous, ce qui nous excitait, c’était la littérature étrangère. À l’époque, on découvrait les grands auteurs américains, Pynchon, Don DeLillo... C’était ça qui nous fascinait, nous attirait en tant que jeunes lecteurs. La littérature française était peut-être plus centrée sur l’autofiction et aujourd’hui, elle paraît plus variée, on y trouve de tous les genres : imaginaire, polar… Ce qui pouvait paraître comme des niches pour la littérature étrangère est devenu un bon terreau pour la littérature française.

Mais ce supposé manque d’intérêt pour la littérature traduite n’est qu’un cycle et j’espère qu’on a appuyé sur cycle court ! La curiosité va revenir. Il y a déjà de grands noms qui se dessinent. Il faut plutôt voir ça comme une étape exaltante, où le champ de découverte est très ouvert. Et la collection Rivages est ouverte à plein d’horizons différents, incluant aussi la non-fiction littéraire, comme on a pu le faire, dans des styles très différents, avec Eula Biss, Leila Guerriero, María Sanchez ou Jerry Stahl.

Au point de crise générale de l’économie du livre où on est, autant l’envisager de manière un peu aventureuse et joyeuse et se dire que c’est peut-être le moment de prendre des risques. Jerry Stahl, par exemple, je pensais que ça allait faire polémique, parce que c’est un humour sur la lame du rasoir. Et en réalité, journalistes et lecteurs ont adoré, justement parce que ça secoue un peu. Il ne faut pas se laisser convaincre que les gens ne veulent lire que des choses confortables. C’est bien aussi quand ça dérape, quand ça grince.

Votre goût personnel doit entrer en ligne de compte dans vos choix…

On s’appuie forcément sur ce qu’on aime. Mais il faut réussir le mélange entre son goût et l’ADN de la maison, tout en imaginant qu’il y a des lecteurs que ça va intéresser !

Chez Rivages, on a choisi de proposer des textes très variés et singuliers, susceptibles de toucher des lecteurs très variés eux aussi. Il s’agit d’être fidèle au raffinement littéraire de l'histoire de Rivages tout en l'ouvrant à une nouvelle génération et à un spectre linguistique plus large. De trouver des voix et des histoires qui nous parlent de notre monde, qui alimentent nos esprits.

Vous menez aussi tout un travail de redécouverte du fonds…

C’est essentiel de faire vivre le fonds, de mettre en avant des auteurs phares du catalogue, comme Alison Lurie, Bernard Malamud, Norman Maclean, Melissa Bank…

Et puis il y a les pépites oubliées. Par exemple, on a republié Le Portier de Reinaldo Arenas, auteur cubain majeur. On a retraduit Dissipatio H. G, récit fulgurant d’un Italien totalement hors normes : Guido Morselli. Un Suédois également, pendant le Covid - encore les hasards - : La Mort moderne de Carl-Henning Wijkmark, dans lequel le gouvernement suédois, considérant qu’il y a trop de personnes âgées et qu’elles coûtent cher, réfléchit à comment convaincre les gens de demander à se faire euthanasier à 70 ans. Et le livre est arrivé en librairie le jour du second confinement…

Quels sont les projets de la maison d’édition pour les années à venir ?

En 2024, nous publions sept nouveaux romans de littérature étrangère, dont les nouveaux textes de Joseph O’Connor et Jane Smiley.

Et une nouvelle autrice finlandaise, Marisha Rasi-Koskinen, en mars 2024, avec REGARDE. Un roman hors normes, encore une fois, qui, à partir d’une histoire d’amitié fusionnelle entre deux jeunes garçons, développe une réflexion d’une rare richesse sur l’image et la réalité, sur notre capacité à voir, sur la manipulation. Un texte ludique, très prenant, en forme d’escape game, qui trouve le parfait équilibre entre la tension romanesque et l’inventivité formelle. Nous accueillerons aussi une nouvelle voix canadienne à l’humour dévastateur, Deborah Willis, avec son premier roman Girlfriend on Mars, quelque part entre La Ferme des animaux, RoboCop et Starship Troopers…

Et je suis très heureuse de publier d’ici 2025 le dernier inédit d’Ursula Le Guin, Searoad. Une merveille.

Et Susan Taubes, grande autrice américaine morte en 1969, amie de Susan Sontag, jamais traduite en France, admirée par Deborah Levy qui la place quelque part entre Sylvia Plath, Anne Sexton et Hanna Arendt : prometteur, non ?

Qu’avez-vous l’impression que les lecteurs recherchent actuellement en littérature étrangère ?

J’aurais bien du mal à vous répondre et à dégager des tendances. Surtout si c’est pour finir par parler de dark romance…

Ce qui a le plus d’écho dans ce qu’on a publié depuis quatre ans a beaucoup à voir avec des textes qui sont à la lisière de la non-fiction. Une des autrices qui a réussi à créer une vraie curiosité, c’est Leila Guerriero. Elle écrit des textes très singuliers qui relèvent du champ littéraire par la langue et l’acuité de son regard. On m’avait pourtant dit qu’avec un titre pareil, Les Suicidés du bout du monde, ça allait être compliqué, d’autant qu’on l’a sorti en octobre et qu’on voyait mal Les Suicidés sur les tables de Noël en librairie… Et puis finalement, on s’est retrouvés à réimprimer le livre quatre jours avant Noël.

Tout ça pour dire qu’il faut se méfier des tendances, et qu’à vouloir trouver ce qui semble à la mode, à regarder ce qui marche ailleurs pour le reproduire, on court le risque de disparaître dans la masse, et de tomber dans la littérature “à thème”, alors que c’est toujours la langue, la voix et le rapport singulier au monde qu’un auteur propose qui font la puissance d’un texte.

Dans quelle mesure votre métier de traductrice a-t-il un impact sur votre manière d’être éditrice ?

Il y a une influence certaine. Dans le bon et le mauvais sens. Ça me donne un tropisme hispano évident. Et en même temps, je crois que j’ai une exigence encore plus grande sur ce que je lis en espagnol que dans d’autres langues. Pour l’instant, on a donc publié Leila Guerriero et Sud d'Antonio Soler, un écrivain espagnol, un immense styliste. Et une toute jeune auteure vénézuélienne, Vaitiere Rojas Manrique, qui, dans Tu parles comme la nuit, capturait en temps réel le drame qu’ont vécu plusieurs millions de Vénézuéliens exilés.

Plus concrètement, en tant que traductrice ayant été relue par des éditeurs et éditrice qui relit des traductions, le travail sur les textes, ce ping-pong entre éditeur et traducteur, c’est vraiment une des parties du métier que j’apprécie énormément. Le traducteur, c’est celui qui plonge au plus profond des arcanes du texte, qui va avoir la lecture la plus intime et la plus vigilante du texte, donc il faut lui faire confiance. Et en même temps, c’est un travail solitaire et le moment où on le confronte au premier regard extérieur – celui de l’éditeur - est assez angoissant. On attend avec impatience son retour, son avis. C’est un travail du doute, la traduction. Donc être là, à la fois pour confirmer que tout va bien et pour tricoter parfois un peu avec le traducteur, faire cet échange-là est un des aspects passionnants du métier. La traduction parfaite, c’est une sorte de mythe. Ce qui compte, c’est le sentiment du texte, pas les éventuelles petites erreurs ou contre-sens.

Mais pour revenir sur le lien entre les deux métiers, ce qui est le plus nouveau pour moi, c’est de devoir porter le texte après.

C’est un des points difficiles de votre métier de défendre les œuvres que vous publiez ?

Trouver les bons mots pour parler d’un livre, c’est un vrai exercice. Parvenir en une dizaine de minutes à expliquer aux commerciaux, aux représentants, aux libraires toute la pertinence d’un texte et pourquoi on a envie de le publier, pourquoi on pense que c’est le bon moment et en quoi il va avec cette collection, comment il s’intègre dans l’ensemble… Chaque étape est une gymnastique mentale, pour parvenir à extraire l’essentiel, ce qui va éveiller la curiosité, sans mentir sur le livre. Il y a un délai assez long entre le moment où je découvre un texte et celui où il arrive en librairie. Entre-temps, il a été mis en traduction, préparé, corrigé. On s’en imprègne tout au long de ces mois et soudain il faut en parler à des gens qui n’en ont aucune idée… et le faire émerger au milieu de la production générale.

Continuez-vous à traduire en même temps ?

Peu ! En fait, pour l’instant je traduis principalement une autrice que je suis depuis le début : Sara Mesa, que j’ai commencé à traduire pour Rivages justement, en 2015. On se connaît bien maintenant, avec Sara, et même si c’est parfois un peu difficile à faire tenir dans l’agenda, je n’arrive pas du tout à me dire que je ne vais plus la traduire (rires). C’est très dur de lâcher les auteurs qu’on aime ! Et c’est dur de lâcher ce métier, donc même si ça prend les soirs, les week-ends et les vacances, j’aimerais pouvoir garder cette joie-là.

Quels sont vos grands souvenirs de traduction ?

Je pense tout de suite à Tomás González. La première fois que j’en ai entendu parler, c’est par Peter Stamm, écrivain suisse allemand. Il avait lu un de ses textes traduits en allemand, qu’il avait trouvé superbe. C’est une des écritures les plus délicates à laquelle je me suis confrontée. Ça a à voir avec cet espagnol de Colombie, qui me semble être très pur, très fin, et bien sûr à son talent à lui. Il faut absolument lire La Lumière difficile, paru au Seuil en 2013, mais aussi L’Histoire d’Horacio et Au commencement était la mer (parus chez Carnets Nord et aujourd’hui épuisés). Dans ma vie rêvée d’éditrice, je reprendrais Tomás González en poche chez Rivages ! Cet auteur, beaucoup d’auteurs colombiens et ailleurs en Amérique latine le citent comme un maître et comme “le secret le mieux gardé d’Amérique latine”.

Je pense aussi à un défi de traduction qui m’a beaucoup plu. Un jour, Annie Morvan, au Seuil, m’a appelée pour me proposer de traduire le nouveau Eduardo Mendoza, qui a principalement été traduit par François Maspero, qui venait de mourir. Ils se connaissaient bien tous les deux, ils étaient de la même génération, avaient le même humour. Le texte en question, Les Égarements de mademoiselle Baxter, appartient à cette série où on retrouve son personnage de détective fou, qui sort de l’asile à chaque début de livre. C’est du pur comique, de l’absurde, une sorte de Wodehouse à la sauce espagnole. Il a fallu que je me mette à la fois dans la voix de l’auteur et dans les chaussons de François Maspero. Il avait traduit les précédents de cette “série”, il fallait qu’on retrouve son ton. Ça m’a mis un peu de pression…

Mais j’aime aussi beaucoup traduire les langues épurées, comme celle de Sara Mesa justement. Chez elle, il n’y a pas tellement de marge de manœuvre pour choisir un mot ou un autre, c’est comme faire un créneau sur une toute petite place. En tant que lectrice, j’aime aussi ce style-là, dénué de lyrisme, une écriture simple, à l’os. En tant que traductrice, c’est un cadeau, car on sent que tout est voulu, tout est précis.

Vous venez un peu de l’évoquer mais, en tant que lectrice, qu’est-ce que vous attendez d’un texte ?

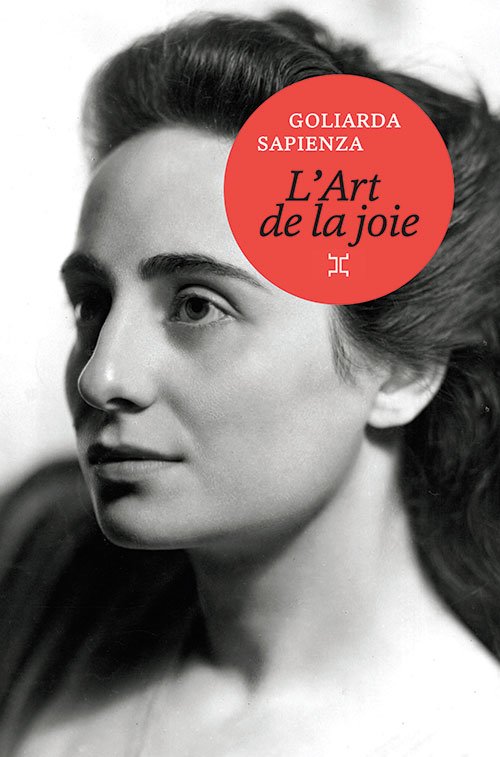

J’aime avoir l’impression que l’auteur me parle comme si j’étais aussi intelligente que lui… Depuis quelque temps, je me rends compte que je suis particulièrement fascinée par des voix féminines qui font un effort immense de compréhension de soi, et qui trouvent la forme qui leur correspond. C’est ce que j’ai adoré dans L’Art de la joie de Goliarda Sapienza, cette quête de vérité intime. Récemment, j’ai eu le même sentiment avec Dubravka Ugrešić (publiée chez Bourgois, ndr), même si ce sont des textes très différents.

Ce que j’aime trouver dans la littérature : qu’elle nous aide à comprendre le réel, en levant le voile sur ce que nous, simple lecteur, nous n’aurions pas su percevoir. J’avais adoré Gombrowicz par exemple, parce que j’avais l’impression que j’étais face à un cerveau dément, qui représentait le réel tel que je n’aurais jamais pu le voir seule.

J’aime aussi les livres qui nous embarquent. Là, je suis en train de lire Le Baron Wenckheim est de retour de László Krasznahorkai (publié par Cambourakis, ndr). C’est une espèce d’immersion totale et quand c’est bien fait, c’est fascinant. Je n’ai pas de goût particulier pour l’idée du roman “total”, mais là c’est tellement brillant, drôle, tragi-comique : il y a tout dedans. C’est comme si on entendait plein de genres de musiques différents. J’ai l’impression d’écouter Bach et Coltrane en même temps.

Et j’ai aussi un gros faible pour les livres qu’on est obligé de poser sur la table tellement on rit, mais il y en a très peu ! C’est ce que j’ai trouvé chez Jerry Stahl avec Nein Nein Nein ! Je ne connaissais pas cet auteur avant, je l’ai lu en fouillant dans le catalogue d’un agent, avant de découvrir qu’il avait déjà été publié chez Rivages. Je l’ai lu dans le train entre Paris et Lyon ; j’ai ri à haute voix !

Quels sont vos derniers coups de cœur ?

Je vous parlais tout à l’heure de Dubravka Ugrešić, j’ai lu récemment La Renarde. Et j’aime beaucoup : ça part un peu dans tous les sens, mais c’est comme si elle venait vous murmurer à l’oreille ce qu’elle a compris de sa vie, et de la vie en général, et de l’art d’écrire en particulier.

Je pense aussi à Memorial Drive de Natasha Trethewey, chez L’Olivier. C’est un des derniers livres qui m’ont vraiment marquée. Sur la quête de vérité, une fois de plus… Et quelle quête… Une femme décide d’enfin déterrer un passé très douloureux et de comprendre le destin tragique de sa mère. Elle passe par les rêves, un journal intime, des retranscriptions d'enquête policière, et trouve sa propre manière de creuser le traumatisme. C’est très poétique.

Croire de Justine Augier (publié chez Actes Sud, ndr) m’a aussi beaucoup émue, parce qu’elle parle avec une infinie justesse de la transmission, C’est très juste et touchant, la manière dont elle montre qu’entre mère et fille, il y a du rejet, de l’opposition, mais que les choses essentielles se transmettent en souterrain.

Dans un genre complètement différent, chez Marchialy, L’écho du lac de Kapka Kassabova, une merveilleuse conteuse, très généreuse dans son écriture. Elle marie avec beaucoup de délicatesse et de magie la géographie et l’intime. Elle a une attention très personnelle aux lieux, pour comprendre le destin de sa famille et le sien. C’est un régal d’écriture.

Est-ce qu’il y a un ou des livres que vous avez offerts plusieurs fois ?

Plus jeune, j’offrais souvent Calaferte ou Henri Calet, parce que je n’en revenais pas qu’aussi peu de monde les connaisse… J’ai aussi beaucoup offert un autre secret très bien gardé : Alain Turgeon.

Cette année, j’ai offert Croire. Et je l’ai surtout imposé à ma fille ! Dans la transmission pas du tout souterraine (rires).

L’actualité des éditions Rivages :

Les derniers titres parus :

Emily St John Mandel, La Mer de la tranquillité, traduit de l’anglais (Canada) par Gérard De Cherge

Daniel Gustafsson, Père éperdu, traduit du suédois par Jean-Baptiste Bardin

David Lodge, Réussir, plus ou moins, traduit de l’anglais par Damien Aubel

Les livres à venir :

Joseph O’Connor, Dans la maison de mon Père, traduit de l’anglais (Irlande) par Carine ChichereauDario Levantino, Les Cœurs bombes, traduit de l’italien par Lise Caillat

Marisha Rasi-Koskinen, REGARDE, traduit du finnois par Claire Saint-Germain